晨光透过雕花木窗的棂格,在张国庆的砚台上投下细碎的光斑,砚台边缘的包浆被照得透亮,那是常年与手掌摩挲出的温润。他正伏在案前临写《兰亭序》,宣纸铺得平展,边角用镇纸压着,狼毫在 “之” 字的转折处轻轻一顿,笔锋微微内敛,再顺势带出 —— 这个动作,他已重复了上万次。眼前的时光仿佛都浸在了这一笔一划里,慢得像宣纸纤维一点点吸干墨色的过程,无声无息,却在纤维深处留下不可磨灭的印记。

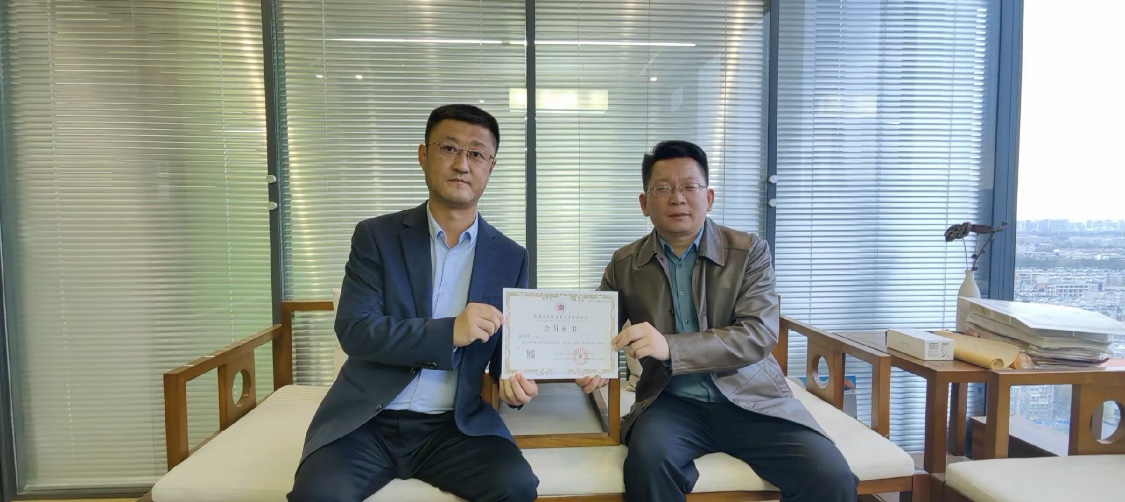

作为中国文物学会会员,他对古碑帖的研究带着近乎本能的执着。张国庆,稼轩故里人,同时还是中国致公党党员、中国楹联学会会员、中国人民大学书法教育专业委会员研究员、山东建筑大学艺术硕士研究生校外导师、中国孔子书画研究院副院长、山东书法家协会会员、山东齐鲁文化促进会常务理事长、山东孟子文化研究会副秘书长、山东致公书画院书画师、山东红色书画院高级书画师、济南市文化促进会副秘书长、济南华山书画协会秘书长,2017 年在中国世纪大采风 CCTV 中被评为《中国当代最具潜力书法家》。

那年在西安碑林,为看清《颜勤礼碑》角落里一处被风雨磨平的刻痕,他蹲在石碑前,手指在空气中虚画着那残缺的笔画,直到在心里补全了那笔藏锋的走向。后来去曲阜孔庙,他在《乙瑛碑》的拓片前驻足,逐字揣摩汉代书家运笔时的呼吸节奏 —— 长横起笔时的轻提,该是吸气入腹;短撇收锋时的急顿,恰似呼气带力。这些沉淀在时光里的笔墨密码,被他一点点拆解、重组,像老匠人修复古器,既守着原貌的筋骨,又融入自己的理解,最终化作笔下那份独有的从容。他写隶书时,横画的 “蚕头” 带着汉碑的敦实,收笔的 “燕尾” 却添了几分行书的飘逸,恰似他本人,身形沉稳如老松,眼底却藏着不辍的活力。

德贤书院的后院种着几竿修竹,竹影常落在他的砚台边。春时新笋拔尖,他便在临帖间隙挪步竹下,看竹节如何一寸寸向上;秋来竹身裹霜,他会摸一摸竹皮的糙纹,感受那份经了寒仍挺直的韧劲。他常对着竹影出神,心里想的却是笔墨 —— 写字如养竹,需耐得住寂寞,扎得下深根。春去秋来,竹影在宣纸上摇曳生姿,他的笔也从未停歇。那些写废的纸,被他仔细裁成巴掌大的小笺,随手写上 “竹影扫阶尘不动”“月穿潭底水无痕” 之类的短句,谁来书院便随手赠予;那些磨秃的笔,笔杆上的漆早已斑驳,他用棉线捆成一束,挂在墙角,与竹影相映成趣,当作岁月的纪念。

在他看来,书法从来不是悬在高处的终点,而是一场永不停歇的修行。砚台里的墨磨了又添,案头的纸换了又换,每一次提笔,都是与古人的对话,与自己的重逢。那些留在纸上的墨痕,浓处如暗夜星辰,淡处似晨雾流岚,都是与时光对话的痕迹,安静,却自有力量。

发表评论 取消回复