编者按:

如果你对当今的木雕有所了解,或者进行了研究,你就会发现当今的木雕同质化很严重,就是那些被评为国家级大师的作品,有的也是大同小异,缺失个性与独特性。

我的家乡是木雕之乡,当年调广东工作时,带了30多个木雕,后来我去了浙江东阳,福建仙游等木雕市场,除了几个小摆件,我全部卖掉了,原因是与市场上的木雕相似,没有什么收藏价值。

如果我看大师的作品,看了几次后,还看不出是谁的作品,显然就不会买他的作品收藏。

作为一个艺术鉴赏家,就应该有独到的眼光,对有个性、有独特风格的作品一眼就能鉴别出来。

看过郑剑夫大师的古沉木雕刻作品,下次看到不用问作者是谁,我都能知道这是郑剑夫大师的作品。因为他的作品风格独特,个性突出。

▲郑剑夫

文|锐度新闻首席艺术评论员 洪巧俊

这几年我一直在关注郑剑夫大师的作品,并进行研究,发现他的作品有“三独”:独存的记忆,独有的语言,独特的风格。

他因材施艺,寥寥几刀,就能把人物刻画得那么形象逼真,意境深远,这是一种什么样的艺术?

▲飞天

那是2021年7月,我去浙江嵊州看郑剑夫大师的艺术馆,观看了他的一件件作品,似乎每件作品都让我心动,他的作品有着鲜明的个性,大多依材质的形态与肌理雕刻而成。

郑剑夫是中国工艺美术大师、浙江省非物质文化遗产代表性传承人、中国古沉木雕塑创始人,入选西泠印社出版的《大国工匠》。

埋没了千年的古沉木,被人挖出来,需要郑剑夫这样有眼光的艺人去发现,去雕琢,才会展现那独存的记忆,加上个性的艺术,就有了独有的语言。有了独有的记忆,独有的语言,独特的风格就随之而来。

▲摸着天杜迁

我不知看过多少一八零八将的人物木雕,但这些木雕很少让我眼前一亮,怦然心动,因为这些作品大都是一个模样,千篇一律。而我看郑剑夫的一百零八将,每个作品都能读出不同的韵味来,这就是个性。

比如《鼓上蚤时迁》,那块木头如果丢在乡村的路上可能丢进了灶膛,但他根据木料的形态雕刻了“丰收”归来的时迁,把整个画面都灵动起来。

▲鼓上蚤时迁

或许是不需要刀痕的阵痛,或许是需要少量的“手术”,犹如少女需要整容,稍微动几下刀,就有一幅楚楚动人的面容。

▲武松

《武松》是神来之笔,在一块木头上只雕了一个头,一只拳头,那是打虎的拳头,显得那么虎虎生威。

▲黑旋风李逵

还有《黑旋风李逵》,也只雕了头部,而展现的“旋风”是通过古沉木形态来表现的,加上浓淡不一的墨色展示了人体野性的气息,给人以豪放和粗犷的内在性格。

依物象形,发挥想象力,这是一个丰富联想的过程,也是一个创作策划的过程,从《鼓上蚤时迁》到《黑旋风李逵》,从《神机军师朱武》到《入云龙公孙胜》……都有独特的外形,丰富的内涵,深远的意境。李逵的形态那是黑旋风的自然标志,而公孙胜除了头部全是“云”,这不是“入云龙”,还是什么?

▲小李广花荣

还有郑剑夫大师的十八罗汉,大都只是雕了头部,但形态各异,妙趣横生。

还有那饱经风霜的达摩,笑口常开的弥勤佛,天女散花的仙女……这些当初是笨拙的树根,在郑刽夫的刻刀下,转眼间却成了一件件栩栩如生、浑然天成的独特艺术品。

这难道不是一种化腐朽为神奇的艺术?

遵循自然,但必须高于自然,才能意境高远,从而达到臻善之美。

▲一蓑烟雨

我看过10多本不同版本的苏东坡传,喜欢他大气磅礴的诗句,尤其喜欢他的“一蓑烟雨任平生”的诗句。当我看到郑剑夫大师的《一蓑烟雨》,似乎看到了苏东坡坎坎坷坷,乐观向上的人生,也看到了郑剑夫大师对艺术追求的人生。

伫立在《一蓑烟雨》前,我的心在澎湃,不由自主地吟出:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物……”

不知郑剑夫大师创作《一蓑烟雨》时,是不是也有这种心情?

如何构建古沉木雕艺术的精神骨架,需要创作者有一种激情,有“一蓑烟雨任平生”的乐观与执着,还要有一种深刻的思想内涵,一种耐得住孤独寂寞的创作环境。

创作需要价值取向,但更要这种人生态度。

当今大师泛滥成灾,我始终认为头衔大,并不能代表作品就好,恰恰相反,那些用钱买来的大师,其作品大多是弄虚作假,没有什么艺术价值的东西。

头衔再多再高,没有风格独特、具有个性的作品,显然不是一个真正的艺术家,真正艺术家是用作品来说话的。

郑剑夫大师就是用作品来说话的。他用他独到的艺术眼光,创作出一件件形象生动、艺术精湛的作品来。

▲秋趣

《秋趣》栩栩如生,有一种天然的美感,但看不到刀痕的印迹。这是两条番茄,还是两条秋瓜,看起来都像,就看你怎么看,这么想,这就是艺术家需要的艺术意境。

那天然的古沉木难道不是枝叶茂盛的瓜藤?

总之艺术家给了你想象的空间,让你有了更多的诗与远方。

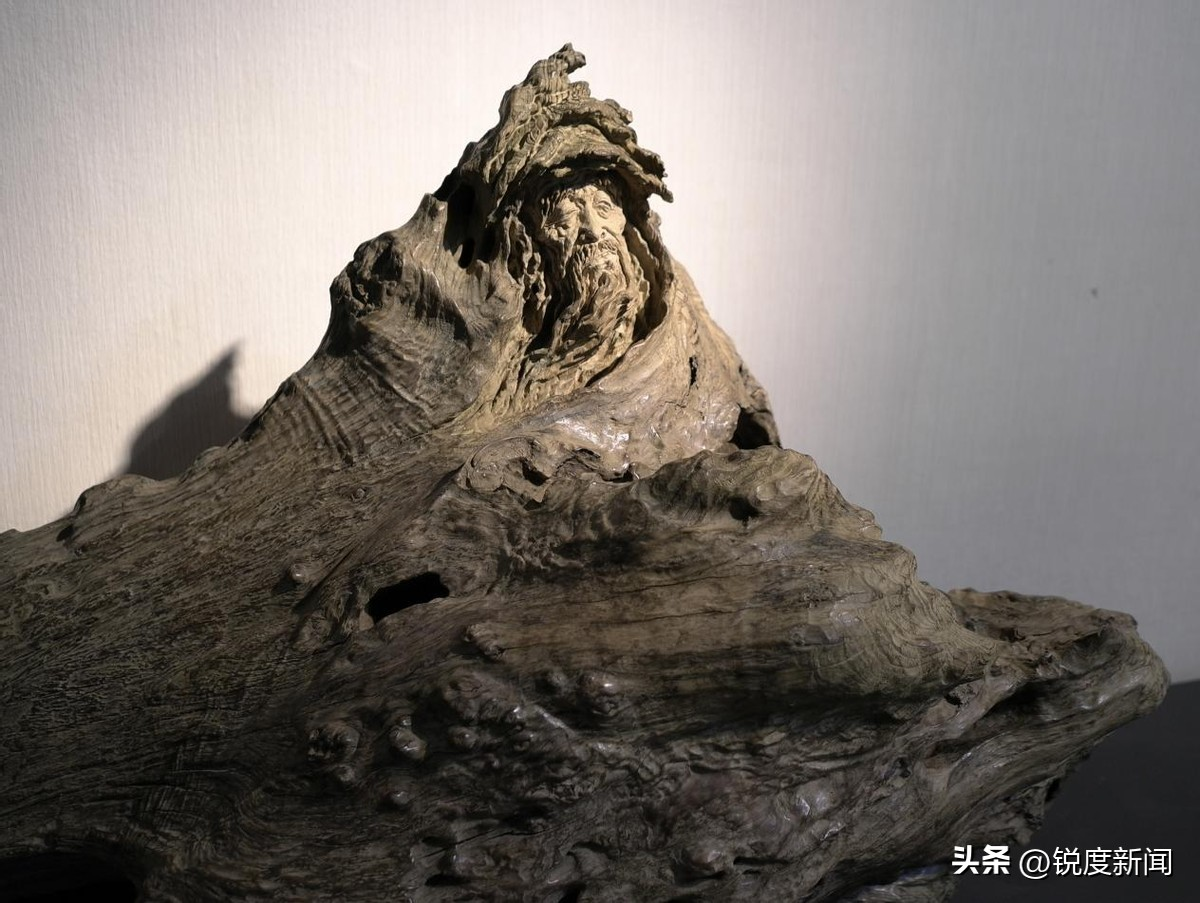

《幽谷灵秀》就是给人有了诗与远方的作品,那坐在石壁下的山野老人,远望前方,他是诗人,还是思想者?

值得一提的是,除了这个山野老人,整个古沉木并没有留下刀的痕迹。

“大美无痕,大匠不雕”。古沉木天生自然的肌理无须雕刻,那是大自然赋予的美丽画卷。这来自大自然的艺术品,只是郑剑夫大师在石壁下点缀了“人气”,让作品从此有了生活气息。

这“生活气息”的点缀,却使整个作品活了起来,有了更高的艺术价值。

《幽谷灵秀》无痕而不雕,只是依自然之形状,通过打磨而演绎出鬼斧神工,只是添了一个人物,使画面有灵动之美。

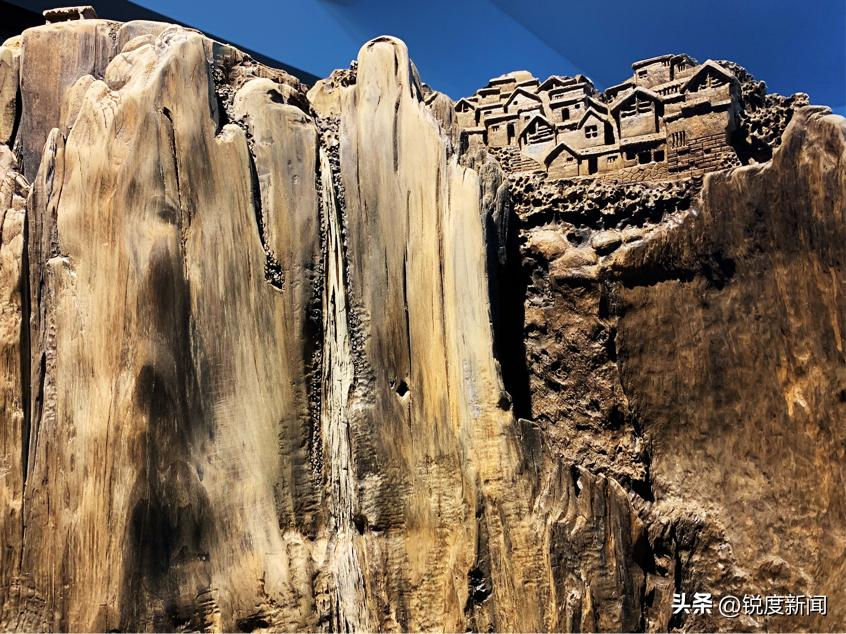

还有同题《幽谷灵秀》的另一作品,一座古沉木犹如一座大山,悬崖绝壁,瀑布从山顶沿绝壁飞流而下,大师只在右上方雕了一幢幢房屋,这难道是摄影师镜头下的壮观美景?

不,是大自然与大师共同打造神奇画面。

▲幽谷灵秀

这是匠的功力,画的气韵,诗的意境。

《天门》是我改的名,原来郑剑夫大师叫《和谐之门》,取“天门”我认为艺术感更强。因为《天门》不需修饰,就是天然的一扇门。

叫“天门”,是因为这样的“大美无痕”的作品往往是上天赐给我们的,而郑剑夫大师在天地之间只是加了一个人。那个戴着斗笠,盘着脚,安祥地坐在天门脚下的老人。

▲别有洞天

说起《天门》,我还想到郑剑夫大师的《别有洞天》,还真有“别有洞天”的意境。这座古沉木犹如高耸云天的一座大山,山顶有个洞,那洞的形状似仕女的头部,山腰下有一笑佛,是郑剑夫大师雕上去的。作品自然而然,让人在鉴赏中获得深层次的感悟和艺术中的“别有洞天”。

▲观瀑图

古往今来,不知多少画家画过《观瀑图》,而郑剑夫木雕《观瀑图》,让人感到了作品依古沉木的形态和肌理,选择可雕之处。这古沉木形如一座巍巍大山,从半山腰是飞流直下的瀑布,瀑布一边是两个观瀑布之人,观看的神态,可用一个“神”字来概括。另一边是个依山而建的村庄,村庄在绿荫掩映下,显得分外幽静。这哪里是古沉木雕,这是一幅神来之笔的中国画。

▲寒山拾得

听过寒山与拾得的故事吗?他们本是佛界的两位罗汉,在凡间化作两位苦行僧,来到人间就得受委屈,才知人间苦难。于是就有了寒山的:世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我、如何处治乎?拾得的:只要忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他、不要理他,再待几年你且看他。

看郑剑夫大师的《寒山拾得》,会有一种豁达、超然的意境与洒脱,这就是艺术的力量。

▲亭湖赏月

从小就听过白娘子的故事,《亭湖赏月》大师要表现的是什么,你看那白娘子在专注地仰望着山顶上的那轮圆月,旁边的小青却是眯着眼,焦虑无奈的表情,而白娘子依然在看着那轮圆月,似乎心潮澎湃,思维万千,郎君许仙,今在何处?

▲荷塘清趣

这些沉在地下万千年的木头,经郑剑夫先生发现的眼光,加上他的艺术之刀,一个个“活”了起来,神奇起来。比如那《荷塘清趣》,如果没有那发现艺术的眼光,不在古沉木原有形态中,雕刻几朵莲蓬,加上荷叶顶上那对在“调情”的小鸟,荷塘里还有这么有情趣?

▲鱼乐图

我曾经为章燕明大师的壶艺取名叫《鱼乐图》,这对壶10多年前被中南海紫光阁收藏。没想到我在郑剑夫大师的艺术馆也看到了木雕《鱼乐图》,那块古沉木是一个天然的“鱼池”,郑剑夫大师在“鱼池”里雕了一群欢乐的鱼。鱼欢人乐,这应是乐的艺术。

依物象形、因材施艺,以局部巧胜突出天趣、意趣、情趣,在郑剑夫的很多作品可以看到。

郑剑夫的作品有收藏价值,并不是古沉木如何贵重,而是他作品的独特性与艺术性。就如画画一样,宣纸再好,涂鸦的是一个蹩脚的画家,又有什么艺术与收藏价值?

古沉木珍贵,是要遇上了郑剑夫大师这样有慧眼,这“慧眼”来自创作的天赋,这天赋又来自知识的积累,艺术的涵养。

艺术还是要不断打磨的,因为打磨是艺术性、哲理性、自然性的综合体现。郑剑夫大师总是在打磨中演绎出鬼斧神工、精妙绝伦的作品来。

一件好的作品能让人触景生情,产生心灵的震撼。这样的作品才能进入艺术殿堂。这也是郑剑夫的作品常能获得国家级大奖,在国家博物馆、中国美术馆、上海世博会中国馆等展示或被收藏之因。

创作好的作品,创作者不仅要有思想,还要刀功精,对艺术有一种执着追求,才能创作出一件件撼动人心,独树一帜的好作品来。

郑剑夫的创作是以自然为宗、造化为师,让平化为神奇,赋静物以生命,从而唤醒了那些沉睡了千年万年的古沉木,给了它们艺术语言和独特的个性。

本文来源:锐度新闻

发表评论 取消回复